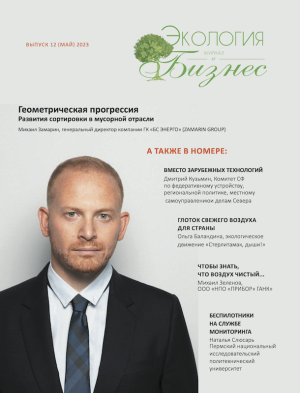

Байкальский государственный заповедник. История и день сегодняшний.

Свою славную историю Байкальский государственный заповедник ведет с 26 сентября 1969 года. В этот день вышло Постановление Совета Министров РСФСР № 571 «Об организации Байкальского государственного заповедника Главохоты РСФСР», ставшее результатом многолетнего изучения природы Прибайкалья сотрудниками Российской Академии наук, Лимнологического института СО АН СССР и Иркутского университета. Именно в трудах ученых Иркутского университета в середине ХХ века были подняты вопросы необходимости охраны уникальных природных комплексов хребта Хамар-Дабан. Геоботаник Нина Епова выделила в растительности этой горной страны сообщества с третичными реликтами — растениями доледниковой эпохи. Зоолог Андрей Фетисов, составивший подробную сводку фауны млекопитающих Юго-Западного Забайкалья и Хамар-Дабана, так же обосновывал необходимость сохранить природно-территориальные комплексы хребта.

Первые практические шаги по созданию заповедника были сделаны в шестидесятых годах прошлого века. После трагической гибели Н. А. Еповой в очередной экспедиции идею организации заповедной территории поддержал Николай Антоненко, занимавший в то время руководящий пост в Управлении охотничье-промыслового хозяйства Бурятской АССР. Благодаря его инициативе были собраны необходимые обоснования, позволившие руководству страны принять решение о создании Байкальского заповедника.

Сегодня Байкальский государственный заповедник входит в число особо охраняемых природных территорий, находящихся в ведении природоохранного учреждения «Байкальский государственный природный биосферный заповедник», в управлении которого и два государственных природных заказника федерального значения «Алтачейский» и «Кабанский». Площадь Байкальского заповедника — 167 871 га. Заповедная территория включает центральную часть хребта Хамар-Дабан и прибрежные террасы озера Байкал. Протяженность границ составляет 200 км. По периметру заповедник охватывает замкнутое кольцо охранной зоны.

Байкальский заповедник, хребет Хамар-Дабан / В. Сутула /© «Байкальский заповедник»

Байкальский заповедник, Кабанский и Алтачейский заказники являются особо охраняемыми природными территориями федерального значения и подчинены Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации. В 1986 году Байкальский заповедник включен во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. В 1996 году территория Байкальского заповедника и его охранной зоны включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО как часть объекта «Озеро Байкал».

Охрана заповедных территорий, выполнение научных исследований, экологическое просвещение и развитие познавательного туризма – основные задачи, которые решает коллектив Байкальского заповедника. Они служат главной цели — сохранению природы Южного Байкала.

Василий Сутула, директор Байкальского заповедника: «Чтобы сохранить заповедную природу необходимо, чтобы эффективно действовала охрана заповедных территорий. Нам удалось выстроить работу службы охраны: перед злоумышленниками поставлен надежный заслон. Благодаря слаженной работе государственных инспекторов заповедника, задерживаются и привлекаются к ответственности нарушители, не допускаются незаконные рубки лесов и случаи браконьерства. Конечно, есть проблемы: браконьеры используют всевозможные средства, чтобы уйти от ответственности, а мы действуем в рамках закона. Мы стремимся, чтобы люди понимали почему и для чего установлены правила. Здесь важная роль принадлежит экологическому просвещению. Одними запретительными мерами результатов не добиться. Работаем с подрастающим поколением, чтобы новое поколение с самого детства учились понимать природу, чувствовать ее, думать о сохранении. Ведь лучше предотвратить, чем потом исправлять ситуацию – это известно всем. С каждым годом растет значение профессиональной научно-исследовательской деятельности. Научные данные – основа нашей работы, ведь надо знать, что и как следует сохранять, какие природоохранные мены следует усилить, на какие природные объекты обратить особое внимание, как развивать экологический туризм, чтобы он стал еще одним инструментом для сохранения породного достояния».

Развитие познавательного туризма является важным направлением работы Байкальского заповедника. В 2011 году Байкальский заповедник один из немногих получил статус модельной территории по развитию инфраструктуры познавательного туризма на заповедных территориях России, которому успешно соответствует по сей день. Коллективом созданы объекты, которые позволяют на высоком уровне, профессионально знакомить гостей с уникальной природой Байкала и его берегов. В 2017 году на байкальском берегу был открыт современный информационный и познавательный туристический комплекс – визит-центр «Байкал заповедный».

4 августа 2017 года в визит-центре «Байкал заповедный» Президент России Владимир Путин провел совещание, посвященное актуальным проблемам сохранения озера Байкал и вопросам развития Байкальской природной территории. Ознакомившись с экспозициями визит-центра, Владимир Владимирович дал высокую оценку работы коллектива Байкальского заповедника: «Визит-центр «Байкал заповедный» – это очень хороший пример сочетания задач охраны заповедных территорий и развития цивилизованного экологического туризма. Такой опыт требует самого широкого распространения и популяризации.

В 2018 году деятельность Байкальского заповедника в области развития экологического туризма признана одной из лучших практик экологического туризма в России. В этом же году Байкальский заповедник возглавил рейтинг самых экологичных туристических мест России, составленный Министерством культуры Российской Федерации. В 2018 году Байкальский заповедник получил Диплом высокой потребительской оценки качества услуг в номинации «Лучшая услуга в сфере экологического просвещения и познавательного туризма». В 2019 году по результатам опроса ВЦИОМ Байкальский заповедник является самым известным заповедником в России.

Байкальский заповедник

Несмотря на свою относительно небольшую территорию, Байкальский заповедник вносит значимый вклад в сохранение биоразнообразия как Байкальского региона, так и России в целом. В заповеднике обитает 52 вида млекопитающих, 308 видов птиц, 2 вида рептилий, 2 вида амфибий, ихтиофауна заповедника представлена 17 видами. Из птиц, встречающихся на территории Байкальского заповедника и его охранной зоны, 31 вид птиц занесен в Красную книгу Российской Федерации, 70 видов – в Красную книгу Республики Бурятия. Среди млекопитающих 1 вид занесен в Красную книгу Российской Федерации и 5 видов- в Красную книгу Республики Бурятия. 1 вид земноводных занесен в Красную книгу Республики Бурятия. Из представителей ихтиофауны 2 вида занесены в Красную книгу Республики Бурятия – ленок и таймень.

Канюк / А. Безруков /© «Байкальский заповедник»

Обычны в заповеднике бурый медведь и соболь, встречается рысь, волк, росомаха. Из копытных — благородный олень, лось, сибирская косуля, кабарга, кабан, лесной подвид дикого северного оленя алтае-саянской популяции. В горах обитает тундряная куропатка и белая сова, в долинах рек, по берегам озер и на болотах – утки, серые цапли, кулики, черный аист и другие представители мира пернатых.

Изюбрь / Л. Абрамова / © «Байкальский заповедник»

На территории Байкальского государственного природного биосферного заповедника произрастает 1169 видов высших сосудистых растений, из них 13 видов включены в Красную книгу Российской Федерации и 48 видов в Красную книгу Республики Бурятия. Насчитывается 10 эндемичных видов, среди них эндемик хребта Хамар-Дабан – сверция байкальская. Здесь произрастает 90 видов древесных и древесно-кустарниковых растений.

Бурый медведь / А. Безруков / © «Байкальский заповедник»

В настоящее время известно 298 видов мхов, в том числе 2 вида включены в Красную книгу Российской Федерации и 9 видов в Красную книгу Республики Бурятия. В заповеднике выявлено 775 видов лишайников, в том числе занесенных в Красную книгу Российской Федерации 12 видов, в Красную книгу Республики Бурятии 36 видов. Флора грибов составляет 425 видов. В Красную книгу Республики Бурятия включено 8 видов и 1 вид в Красную книгу Российской Федерации.

Хребет Хамар-Дабан /А.Ведерников / © «Байкальский заповедник»

Кабанский заказник

организован в 1967 году. В 1974 году получил статус федерального. Расположен в средней части дельты реки Селенги (Республика Бурятия). Площадь 12 255 га. В 1994 году эта территория в соответствии с Рамсарской Конвенцией отнесена к водно-болотным угодьям, имеющим международное значение в качестве местообитаний водоплавающих и околоводных птиц. В 1996 году Кабанский заказник в составе объекта «Озеро Байкал» включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Благодаря высокому разнообразию биотопов – от водно-болотных угодий и лугов до густых кустарниковых зарослей и небольших лесных массивов – дельта Селенги очень привлекательна для птиц в качестве места гнездования, а также отдыха и кормления во время сезонных миграций. Всего здесь отмечено 263 вида пернатых, из которых 59 занесены в Красную книгу Республики Бурятия, а 30 ‒ в список Красной книги Российской Федерации, в том числе клоктун, реликтовая чайка, чеграва, орлан-белохвост. Из 31 вида млекопитающих обычны сибирская косуля, лисица, барсук, ондатра. В водах Селенги обитают 28 видов рыб. Основные представители ихтиофауны ‒ сорога, окунь, язь, щука. Среди высших сосудистых растений — 165 видов, преобладают осоковые и злаковые 1 вид занесен в Красную книгу Республики Бурятия (2013).

Кабанский заказник и дельта Селенги – уникальные объекты, они имеют важное значение и здесь ведется международная природоохранная работа. Сотрудничество России и Монголии в этом направлении приносят свои положительные плоды.

Заказник называют «Царством птиц». Особой популярностью эти места пользуются у орнитологов и любителей пернатых – туристы приезжают полюбоваться на обилие и разнообразие мира птиц.

Ирис. Дельта Селенги, Кабанский заказник. / Е. Чумак/ © «Байкальский заповедник»

Алтачейский заказник

Создан в 1966 году. В 1984 получил статус федерального. Занимает 78 373 га северо-западного склона Заганского хребта на юго-востоке Республики Бурятия. Около 70% площади заказника покрыты лесом, основные виды деревьев — сосна и лиственница. Флора насчитывает 614 видов высших сосудистых растений, из которых 4 вида занесены в Красную книгу Республики Бурятия и 2 – в Красную книгу Российской Федерации (2008).

В заказнике обитают представители таежно-сибирской, лесостепной и степной фауны. Обычны благородный олень, волк, сибирская косуля, кабан, кабарга, лисица, заяц-беляк, глухарь, рябчик, бородатая куропатка. Редкие виды: даурский еж, заяц-толай, тушканчик-прыгун, корсак, манул, черный аист, беркут, дрофа.

Алтачейский заказник. / И. Дмитриев / © «Байкальский заповедник»

Благодаря эффективной работе службы охраны заповедника, системным биотехническим мероприятиям по подкормке диких животных, в Алтаческом заказнике самая высокая плотность копытных в Байкальском регионе. Здесь проводятся настоящие фото – сафари: туристы могут наблюдать изюбрей, косуль в дикой природе.

Ответы на вопросы по научной тематике

— Над чем работают научные сотрудники заповедника и какие исследования проводят?

— Отдел в Байкальском заповеднике начал свою работу в 1971 году. В то время перед научными сотрудниками стояла важная задача – определить состояние основных природных комплексов, изъятых из хозяйственного использования, и отслеживать изменения, вызванные естественными и антропогенными причинами.

Сегодня в заповеднике работают 10 научных сотрудников, среди научных сотрудников заповедника есть ботаники, орнитологи, териологи и почвовед. Они выполняют научно-исследовательскую работу по изучению изменений процессов и явлений природных комплексов особо охраняемых природных территорий находящихся в управлении учреждения. Основными направлениями их научно-исследовательской деятельности являются изучение флоры и фауны, инвентаризация объектов растительного и животного мира, в том числе редких и тех, которые находятся под угрозой исчезновения, лесопатологический мониторинг, изучение почв и миграции птиц юга Восточной Сибири и Дальнего Востока.

Участники научной экспедиции. / Н. Володченков / © «Байкальский заповедник»

За более чем полувековую жизнь заповедника научными сотрудниками проделана огромная работа: опубликовано 979 научных статей, 18 монографий, 5 фотоопределителей растений и подготовлено более 50 рекомендаций. На протяжении 50 лет ведется мониторинг природных процессов особо охраняемых природных территорий, и подготовлено 50 томов «Летописей природы».

На станции кольцевания птиц «Байкальская», одной из ведущих станций по кольцеванию птиц в нашей стране, научные сотрудники изучают миграции птиц, сроков пролетов, их видовой состав, возвращения в птиц «дом» где они родились. Станция основана в 1976 году, успешно работала, но был период, когда ее деятельности приостановилась. После 20-летнего перерыва станция возобновила работу в 2012 году.

— Каким образом и с помощью каких современных, инновационных методов в науке удаётся сохранять природу заповедника. С точки зрения технологий, что вы используете сегодня для мобильной работы учёных, их исследований. Что помогает сокращать часы исследований, добираться в труднодоступные места, уголки, чтобы не испугать животных и не навредить растительному миру?

— В современном мире мы идем в ногу с развитием новых научных методов изучения природных процессов и явлений, появляются новое оборудование которые позволяют получить больше материалов для изучения тех или иных проблемных вопросов. Для изучения животных их биологии, современного состояния, видового состава, внутрипопуляционных отношений и межвидовых связей используются фотоловушки. К примеру, благодаря фотоловушкам, установленным в Байкальском государственном заповеднике, удалось выявить новый вид млекопитающего для этой территории — барсук, которого ранее не отмечали. Фотоловушки дают возможность больше узнать о животных, получить сведения о миграции некоторых видов, их экологии и многое другое. С помощью этого оборудования регистрируются первые встречи бурого медведя после пробуждения от зимнего сна, миграции редкого вида животного, занесенного в Красную книгу, — дикого северного оленя.

Если раньше для измерения расстояния на маршрутах использовался шагомер, и учет осуществлялся в ручную, то сейчас применяются GPS навигаторы, на которые отмечают находки в растительном мире, встречи животных и переводят в цифровой вид. Это позволяет создать карты ареалов произрастания и обитания объектов растительного и животного мира. На оснований всех этих материалов можно построить анализ и определить где больше нужно уделять внимание по сохранению тех или иных видов флоры и фауны, создания экологических троп и маршрутов.

Ученые в процессе работы. © «Байкальский заповедник»

Благодаря современным технологиям, программному обеспечению создаются базы данных с картографическим материалами, которые позволяют делать анализ по различным направлениям научной деятельности. Ведется большая работа по изучению пирогенных сукцессий на территории Байкальского заповедника.

Сегодня для того чтобы добраться в труднодоступные места наших территорий имеется специализированный транспорт, в том числе транспорт высокой проходимости: квадроциклы, снегоходы, аэролодки, лодки с подвесными моторами, каяки. Это действительно сокращает время выполнения работы на территории, иногда привязанной к определенным срокам в жизни природы, а также позволяет провести некоторые специальные научные исследования. К примеру, используя каяки можно провести работы по изучению орнитофауны на территории Кабанского заказника, при этом бесшумно и уменьшая фактор беспокойства в гнездовой период у птиц, провести учет околоводных и водоплавающих птиц.

— С какими ВУЗами сотрудничаете, есть ли интерес сегодня у молодых учёных в данном направлении, и как помогаете развивать его?

— Научная исследования в заповеднике и в заказниках ведутся с участием специалистов различных научно-исследовательских учреждений. Особо охраняемые природные территории — это участки неподверженные антропогенному воздействию, и здесь природные процессы и явления в большей степени протекают естественным путем. Все это привлекает ученых из разных научных сфер. Мы заключаем договоры и соглашения с научными учреждениями, в том числе с ВУЗами, НИИ. На сегодняшний день действуют 7 договоров о научном сотрудничестве. Заповедник тесно сотрудничаем с Иркутским государственным университетом (НИИ биологии ФГБОУ ВО «ИГУ»), Институтом общей и экспериментальной биологии СО РАН, Сибирским институтом физиологии и биохимии растений СО РАН (СИФИБР РАН), Лимнологическим институтом СО РАН, Институтом проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН. В изучении природных комплексов принимают участие как ученые ветераны, которые отдали многие годы жизни изучению природы Байкала, так и молодые, начинающие научные сотрудники.

— Какие программы экологического характера и образовательного предлагает заповедник его посетителям?»

— Для посетителей наших территорий проводятся как просветительские так и научные программы, позволяющие погрузиться в мир заповедной природы, познакомиться с научной деятельностью. На станции кольцевания птиц «Байкальская» проводятся тематические экскурсии, позволяющие рассказать не только об орнитофауне Байкальского заповедника, но и научной деятельности орнитологов. Мы принимаем участие в школьных научно-практических конференциях и семинарах, проводим студенческие практики и экологические экспедиции для школьников.

Станция кольцевания птиц «Байкальская». © «Байкальский заповедник»

— Ближайшие планы в дальнейших исследованиях?

— В научной деятельности есть планы с применением новых методов и подходов. Ведется работа по применению нового приема по сохранению диких копытных животных в Алтачейском заказнике — луговодство. В Байкальском заповеднике осуществляются программы по изучению дикого северного оленя, единственного представителя класса млекопитающие занесенного в Красную книгу России, обитающего на территории заповедника. Изучается возможность использования геологгеров, ошейников для животных со спутниковыми передатчиками, позволяющими решить дополнительные вопросы сохранения животных.

Продолжаются работы по изучению миграций птиц Южного Прибайкалья на станции кольцевания птиц «Байкальская».

В ближайшем времени планируется подготовить Программу мониторинга, которая бы позволила осуществлять мониторинг природных процессов и явлений на территории Байкальского заповедника и Кабанского заказника, в том числе определения рекреационной нагрузки на экологические тропы и маршруты.