Неоправданный вред экономике и окружающей среде

Соловьянов А.А., доктор химических наук, профессор, академик РАЕН,

директор АНО «Международный научно-исследовательский институт устойчивого развития».

Введение

Золошлаковые отходы (ЗШО) – это неизбежный спутник энергетического производства, когда в качестве энергоносителя используется твердое топливо – уголь, горючий сланец, торф и др. Поскольку около 40% энергии в мире производится с использованием угля [1], и кардинальных изменений в мировом энергобалансе в обозримом будущем не предвидится, то и проблема с удалением или использованием ЗШО будет еще долго беспокоить энергетиков, экономистов и экологов. И будет она оставаться актуальной во всех странах, где при производстве энергии пока невозможно обойтись без ископаемого твердого топлива, как, например, в России, Австралии, Индонезии, Бангладеш, Зимбабве, Казахстане, Лаосе, Турции, Пакистане, Вьетнаме и Японии, не говоря уже о странах, где энергетика полностью базируется на угольной генерации, как, например, в Индии и Китае.

По оценкам [2] ежегодно в мире образуется около 1,4 млрд тонн ЗШО, среди лидеров США (около 100 млн тонн), Индия (около 300 млн тонн) и Китай (около 700 млн тонн). Россия занимает, вероятно, «почетное» четвертое место с объемом образования около 25 млн тонн. Однако, когда речь идет об уровне утилизации ЗШО, то здесь Россия далеко отстает от развитых и развивающихся стран. По уровню полезного использования ЗШО лидирует Япония (100%), в странах Европейского Союза этот показатель в среднем составляет около 95 %, Индия и Китай утилизирует до 70% образовавшихся ЗШО, уровень утилизации ЗШО в США, Австралии, Канады составляет 45 – 55%, а Россия использует лишь 8,4% образовавшихся ЗШО [3].

Состав золошлаковых отходов

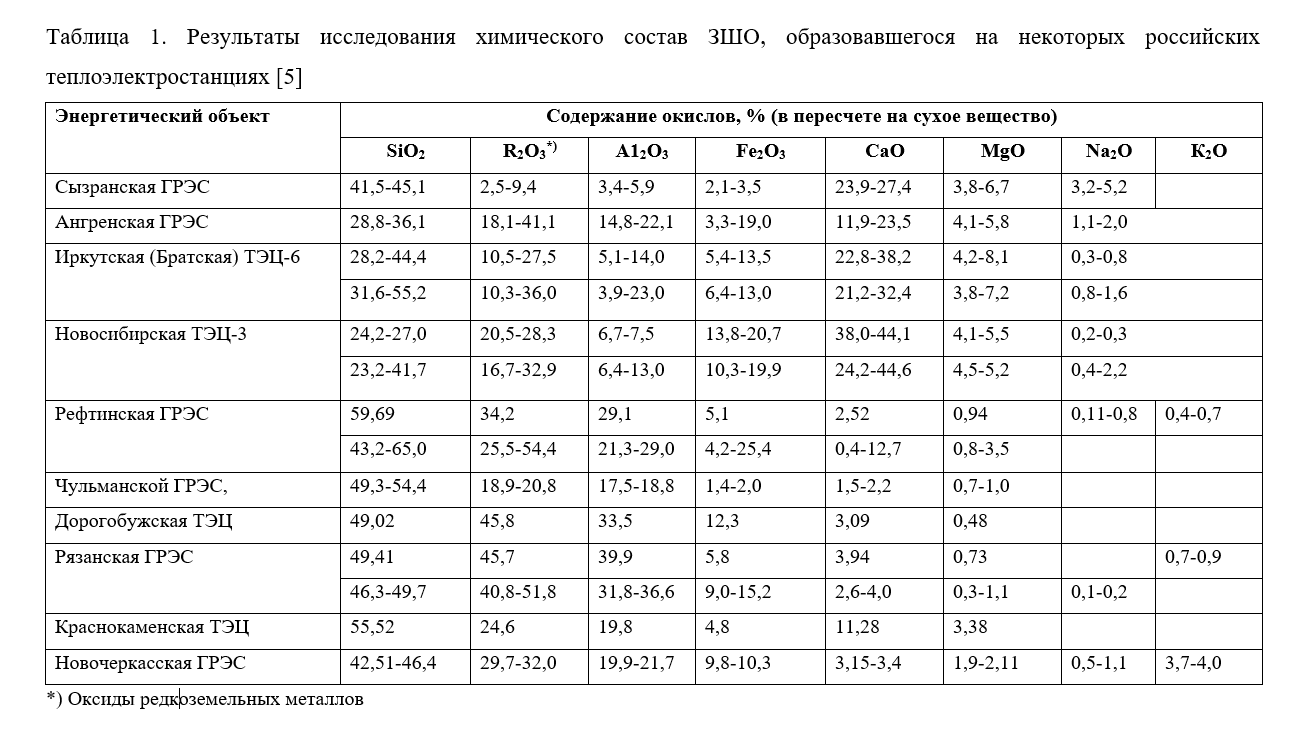

С химической точки зрения ЗШО представляют собой сложную смесь веществ, среди которых доминируют [4-6] оксиды и карбонаты различных металлов. Среди них 90% по массе занимают пять соединений: оксид кремния SiO2 (45-60 %), оксид алюминия Al2O3 (15-25 %), оксид железа Fe2O3 (5-15 %), оксид кальция СаО (1,5-4,5%) и оксид калия К2О (2,0-4,5 %).

В значительно меньших количествах в ЗШО содержится [4] небольшие количества минеральных примесей различной природы: биогенные (Mn, Mo), конкреционные (MgCO3, Al4[Si4O10] (OH)8), терригенные (кварц, глина, циркон), инфильтрационные (металлы платиновой группы, драгоценные, редкие и редкоземельные металлы). В качестве компонентов, которые входят в состав золошлаковых отходов и имеют перспективное значение, можно назвать редкие и цветные металлы, ферросилиций, алюмосиликатные микросферы, магнетитовые микрошарики. Усредненный состав ЗШО, образующихся на некоторых энергетических объектах России, приведен в таблице 1.

Влияние золошлакоотвалов на окружающую среду

В соответствии с последними данными [9] суммарный объем ЗШО, накопленных в золошлакоотвалах в России, приближается к 1,7 млрд тонн, а общая площадь, занимаемая этими объектами, превышает 220 км2. Причина таких масштабов накопления ЗШО очень проста – из вновь образуемых ЗШО для производства полезной продукции используется в настоящее время менее 10 % ЗШО, причем, преимущественно золы уноса, а оставшиеся отходы складируются на золошлакоотвалах. Поскольку на тепловых электростанциях России объем ежегодного образования ЗШО составляет 25 – 30 млн тонн [6], то при нынешнем отношении к утилизации ЗШО золошлакоотвалы будут только разрастаться.

В зависимости от принятой на предприятии технологии золошлакоудаления отвал может быть намывным (в результате гидрозолоудаления) или насыпным (в результате сухого золоудаления). Строить «сухой» золоотвал дороже, но из него проще извлекать ЗШО для дальнейшей переработки и его легче рекультивировать.

Сухой золошлакоотвал обычно строят [6] на месте выработанного карьера или других малоценных земель. С поверхности участка снимается верхний слой плодородного грунта (если он имеется) и на его место кладут фильтрационную подушку из крупнозернистого и прочного материала (шлак или щебень). Для предотвращения пыления зола увлажняется до 15%, и эту операцию необходимо повторять регулярно. При послойной утрамбовке золы и закрытии ее грунтом образуется массив, практически непроницаемый для вод, что исключает возможность вымывания загрязняющих вещества. Эксплуатационные затраты на такое складирование золы на 40 – 50% выше, чем в случае гидрозолоудаления.

Золошлакоотвал для мокрого золоудаления включает площадку намыва свежего материала и отстойный пруд – водоем, в котором осаждаются мелкие фракции золы, а верхний слой обеззоленной воды используется для нужд энергетического объекта (тепловой электростанции – ТЭС, теплоэлектроцентрали – ТЭЦ, государственной районной электростанции – ГРЭС). Золошлакоотвалы классифицируются согласно рельефу, на котором они обустраиваются (пойменные, косогорные, овражные и др.) и ограничиваются дамбами.

Все типы отвалов, кроме овражных и котлованных, делаются секционированными для более равномерного заполнения и разработки отвалов. Это также позволяет наращивать дамбы, увеличивая итоговую емкость золошлакоотвала.

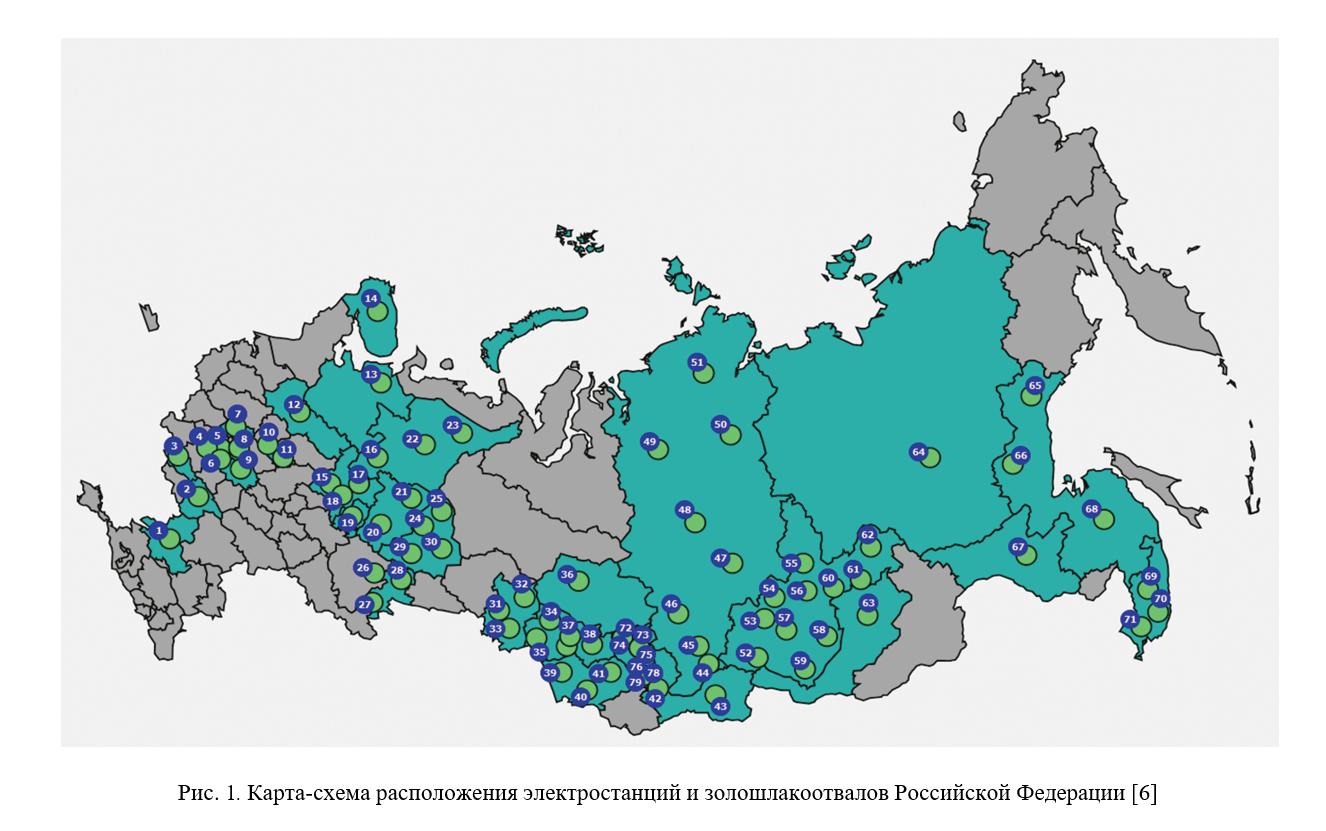

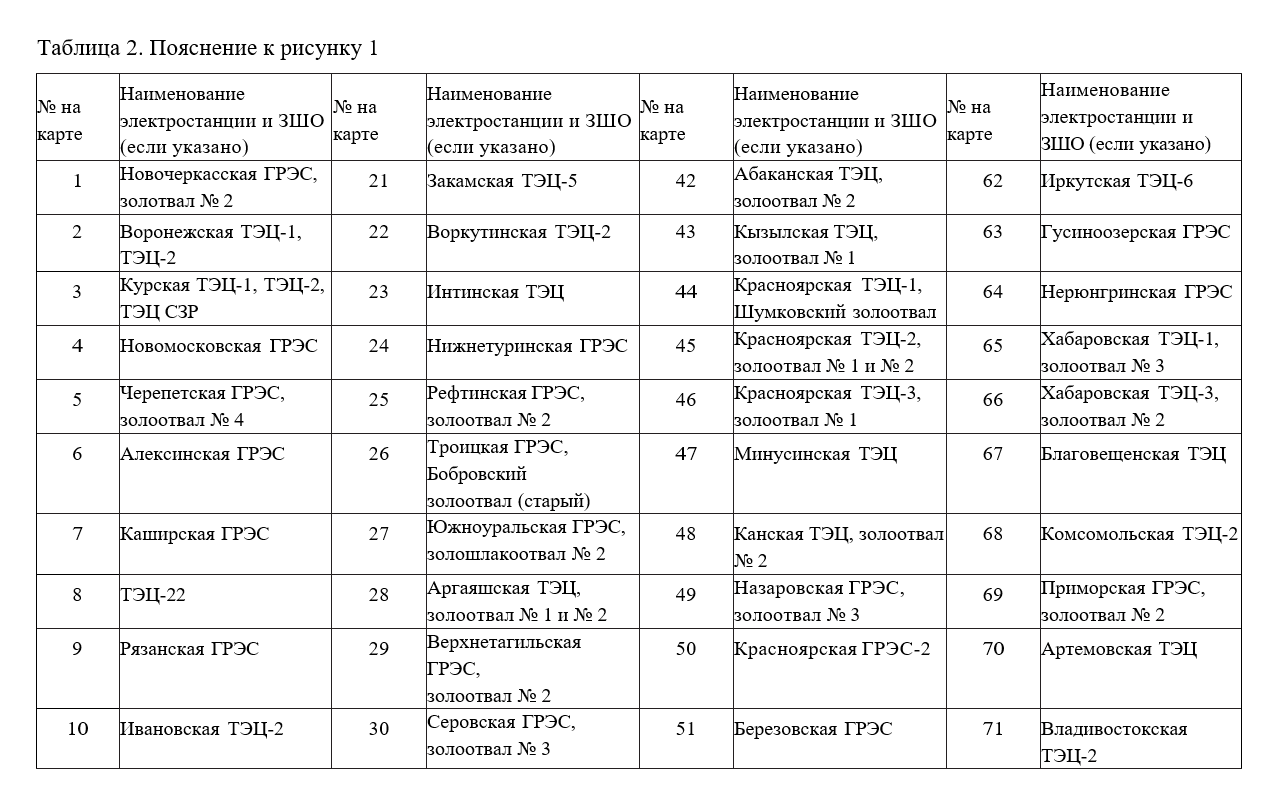

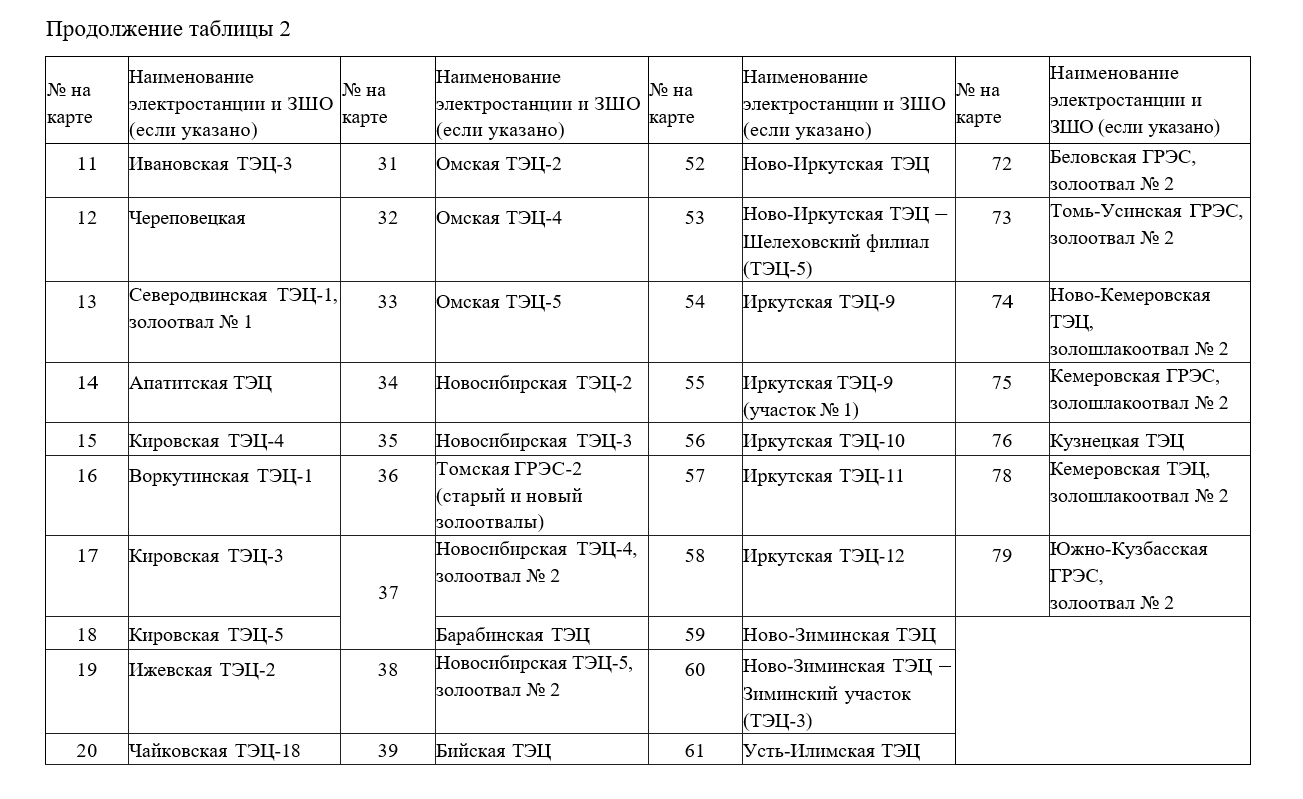

В настоящее время на территории Российской Федерации размещено по крайней мере 79 крупных золошлакоотвалов (рисунок 1, таблица 2). Они присутствуют практически во всех федеральных округах, но больше всего их в Европейской части России, на юге Сибири и на Дальнем Востоке. Именно эти регионы в наибольшей части ощущают их негативное влияние.

Одним из наиболее распространенных видов негативного воздействия золошлакоотвалов на окружающую среду является унос с их поверхности под действием воздушных потоков частиц золы или мелкодисперсного шлака. Это явление особенно сильно может проявлять себя в сухое время или в тех случаях, когда нарушены технологические решения по складированию ЗШО или эксплуатации золошлакоотвала. К такими нарушениям могут быть отнесено плохое уплотнение отходов, отсутствие защитного покрытия свалочного тела или недостаточное смачивание его поверхности. Разные оценки [8, 9] и расчеты [10] показывают, что при высоких ветровых нагрузках скорость выноса частиц золы с поверхности золоотвала может превышать 1 кг в секунду, а за год этот объект за счет золоуноса может потерять несколько тонн золы. При постоянном пылении концентрация взвешенных частиц вблизи золошлакоотвала может приближаться [10] к ПДК, а их присутствие можно фиксировать на расстоянии нескольких километров.

Поскольку в ЗШО содержатся элементы почти всей таблицы Менделеева, в том числе относящиеся к трем первым классам опасности для человека и других живых организмов (первый класс – чрезвычайно опасные вещества: мышьяк, кадмий, ртуть, селен, свинец, цинк, фтор; второй класс – высоко опасные вещества: бор, кобальт, никель, молибден, медь, сурьма, хром; третий класс – опасных вещества: барий, ванадий, вольфрам, марганец, стронций), то в результате разноса мелких частиц ЗШО все эти элементы могут оказаться в воздухе, почве и воде поверхностных водоемов.

Наличие взвешенных частиц, поступивших в атмосферный воздух из золошлакоотвала и содержащих химические вещества разной степени опасности, может неблагоприятно сказываться на здоровье людей, а также на состоянии растительности и фауны в зоне воздействия объекта.

Выбросы пылевидных частиц из золошлакоотвалов могут быть причиной загрязнения поверхностных водных объектов. Одним из примеров такого негативного воздействия является наличие [11–13] тяжелых металлов в донных отложениях Воронежского водохранилища, вблизи которого расположена ТЭЦ-1 города Воронежа. Из-за близкого расположение отвалов у водохранилища золошлаковая пыль попадала в этот водный объект, в связи с чем возникла гидрохимическая аномалия, протяженностью около 1,5 км по латерали и 250 м в ширину, примыкающая к территории ТЭЦ-1. Вклад в эту аномалию, где доминируют такие тяжелые металлы, как железо, марганец, титан, хром, ванадий, дает не только ветровая эрозия, но и размывание отвалов дождевыми потоками и талыми водами.

Значительное влияние могут оказывать золошлакоотвалы на подземные воды. Воздействие этих объектов может заключаться [11] в подъеме уровня подземных вод, увеличении мощности водоносного горизонта и расхода подземного потока, формировании техногенных водоносных горизонтов, загрязнении подземных вод в результате их смешения с фильтрующимися на их поверхность сточными водами. Во время эксплуатации золошлакоотвала и после ее завершения возможным источником загрязнения может быть инфильтрации атмосферных осадков через золошлаковые накопления. В результате инфильтрации атмосферных осадков и поливочных вод через толщу золошлаков возможен подъем уровня грунтовых вод.

Вода, используемая в системах гидрозолоудаления ТЭЦ, вымывает из ЗШО различные минеральные компоненты и, в результате, становится насыщенным солевым раствором [11, 14]. В ходе эксплуатации золошлакоотвала формируется техногенный горизонт грунтовых вод, источником питания которых является загрязненный фильтрат.

Переход загрязненных вод в нижние водоносные горизонты приводит к существенному изменению гидрохимического состава природных грунтовых вод [11, 14, 15]. При этом разгрузка подземных загрязненных вод в естественные дрены может вызывать загрязнение поверхностного стока.

Результаты исследований гидрохимического состава подземных вод в районах размещения гидрозолоотвалов показывают, что их загрязнение из-за инфильтрации вод может носить достаточно серьезный характер. Так, из-за слабой защищенности первого от поверхности водоносного горизонта от вод золоотвалов города Комсомольск-на-Амуре и города Хабаровск в этот горизонт может поступать [16] вода, в которой содержатся значительные концентрации бора (до 0,37 мг/дм3), мышьяка (до 0,027 мг/дм3), бария (0,11– 0,12 мг/дм3 , 1,0–1,2 ПДК), ванадия (0,16 мг/дм3 –1,6 ПДК), селена (0,018 мг/дм3 – 1,8 ПДК) и растворенных нефтепродуктов (до 2,1 ПДК). Для данных вод характерны повышенная минерализация (до 0,4 г/дм3) и щелочная среда (рН более 8,4).

Изучение [16] химического состава подземных вод в районе золоотвала Хабаровской ТЭЦ-1 в 2005 – 2006 гг. подтвердило, что вблизи золоотвала сформировались подземные воды аномального химического состава. Благодаря повышенному напорному градиенту золоотвала происходила миграция в водоносный горизонт ряда тяжелых металлов (никель, цинк, свинец, медь, ванадий), которые неоднократно фиксировались в воде, но без превышения ПДК.

По данным [17] золоотвал Архангельской ТЭЦ формирует повышенное содержание аммония (до 45 мг/дм3) и никеля (1,2 ПДК) в грунтовых водах.

Еще одной экологической проблемой систем гидрозолоудаления является осветленная вода, которая используется в водооборотных системах на нужды ТЭЦ. Она содержит множество химических веществ в концентрациях, превышающих ПДК. Многократная циркуляция оборотной воды при ее контакте с ЗШО превращает ее в перенасыщенный раствор, который может наносить значительный вред поверхностным водоемам, если его сбрасывать без очистки.

Земли, отводимые под золошлакоотвалы, обычно безвозвратно изымаются из хозяйственного оборота. При этом они занимают площади в 3–4 раза большие, чем площади самих предприятий. Кроме того, земли, на которые в течение длительного времени выпадали частицы ЗШО с высоким содержанием оксидов различных металлов и металлоидов, и других соединений, существенно изменяют свои свойства и становятся менее плодородными [14–17]. Меняется рН почвенных растворов, возрастает содержание в почве кальция, железа, магния, снижается содержание органических веществ. Наиболее негативное воздействие на структуру и плодородие почв оказывают кислые золы.

Следует отметить, что риск негативного влияния золошлакоотвала на объекты окружающей среды, в том числе на фауну, остается [18] даже после его заполнения до проектных отметок и рекультивации, поскольку он становится средой обитания диких животных. Выявленные концентрации металлов в поверхностных водах, растениях и в тканях мелких млекопитающих, находящихся в зоне влияния золоотвала, превышали фоновый уровень.

Очевидно, что оценка потенциальной опасности золошлакоотвала для окружающей среды зависит от многих факторов, среди которых первостепенное значение имеют:

– состав складируемых ЗШО – доля золы уноса в ЗШО и ее дисперсность, а также химический состав ЗШО;

– конструкционные особенности и состояние золошлакоотвала – экологичность системы транспорта ЗШО в объект, площадь поверхности, высота над уровнем земли, заполненность ЗШО;

– природно-климатические особенности района расположения золошлакоотвала, – среднегодовая температура, количество выпадаемых осадков, интенсивность и направление ветров;

– наличие вблизи золошлакоотвала особоуязвимых к негативному воздействию объектов жилой застройки, объектов питьевого назначения, сельскохозяйственных угодий, особо охраняемых природных территорий и др.

Все эти обстоятельства должны учитываться при проектировании и строительстве и эксплуатации золошлакоотвалов, чтобы в максимальной степени снизить их негативное влияние на окружающую среду.

Заключение

Неуклонный рост объемов ЗШО в золошлакоотвалах чреват значительными экономическими и экологическими рисками. Воздействие полигонов с ЗШО на окружающую среду весьма ощутимо – они загрязняют атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, почвы и земли, оказывают негативное влияние на животных и растительность. Поскольку многие золошлакоотвалы находятся либо в населённых пунктах, либо в непосредственной близости от них, то их присутствие сказывается и на здоровье населения. С другой стороны, предприятия, в чьём ведении находятся золошлакоотвалы, несут существенные экономические расходы по их содержанию и вынуждены платить значительные суммы за негативное воздействие этих объектов на окружающую среду.

Но есть еще одно обстоятельство, почему размещение ЗШО на полигонах и многолетнее их хранение граничит с экономическим абсурдом. ЗШО является прекрасным сырьем для производства различной строительной продукции (цемента, бетона, керамических изделий, кирпичей, вяжущих, различных добавок и др.), их можно использовать в дорожном строительстве, для ландшафтного дизайна, ликвидации горных выработок, повышения плодородия почв и пр. В составе любого вида ЗШО доминируют оксиды алюминия и кремния, но есть также оксиды кальция, железа и магния. ЗШО может также содержать редкоземельные металлы, включая гафний, ниобий, скандий, теллур, галлий, германий, стронций, ванадий, цирконий, извлекая которые можно развивать производство микроэлектроники, лазеров, оптических преобразователей, высокотемпературных сверхпроводников и др.

Именно поэтому во всех развитых странах разрабатывают и внедряются технологии, которые позволяют использовать все полезные свойства и компоненты ЗШО. Именно поэтому, а не только из-за природоохранных проблем, уровень утилизации ЗШО везде растет в мире.

Низкий уровень использования ЗШО в России не может не беспокоить руководство страны, поэтому в последние годы в стране предпринимаются различные меры организационного и регулятивного характера, что изменить ситуацию в лучшую сторону.

Так, в 2020 году была утверждена новая версия Энергетической стратегии Российской Федерации. В соответствии с положениями этого документа требуется уже в 2024 году повысить уровень утилизированных ЗШО до 15%, а к 2025 – до 50%.

15 июня 2022 вышло распоряжение Правительства Российской Федерации № 1557-р «Об утверждении комплексного плана по повышению объемов утилизации золошлаковых отходов V класса опасности». Этот План предусматривает в основном мероприятия организационного типа, и, в первую очередь, разработку новых документов по стандартизации, определяющих требования к продукции, полученной в процессе утилизации ЗШО, принятие в отдельных субъектах Российской Федерации региональных программ повышения объемов утилизации ЗШО, определение требований к отходам или вторичному сырью, полученному путем переработки ЗШО.

Наконец, с 01.03.2024 вступило в силу распоряжение Правительства РФ от 02.08.2023 №2094-р, в котором приведен перечень продукции (товаров), производство которых должно осуществляться с использованием определенной доли ЗШО. В этот перечень входит продукция, которую можно использовать в строительстве зданий, сооружений и дорог. Доля ЗШО, которая может быть в составе этой продукции, варьирует в интервале 5 – 10%.

Остается надеяться, что эти задачи будут выполнены, и их результаты будут иметь положительный эффект, как для экономики, так и для окружающей среды.

Оставьте комментарий